夢を叶える「選択の魔法」。3限目はズバリ「素敵な選択肢の選び方」について。

選択の極意は「“心地いい”と感じる方を堂々と選ぶ」こと。シンプルですが、エッセンスは十分詰まっています。

ここでは、もう少し「心地良さ」の秘密に迫ります。

1、選択に伴う「不安」の正体

選択を迫られた時、人はどうして不安を感じるのでしょう?

私たちは、人との関わり合いの中で、バランスをとって生きています。簡単に割り切れないことも多いでしょう。

昔からのしがらみや、利害の対立、仕事と家庭の相反など、あちらを立てればこちらが立たず。悩み出したらキリがありません。

「思考のループ」に陥り、いくら考えても結論には至りません。まるで「禅問答」ですね。

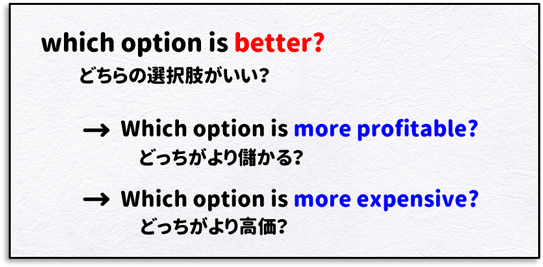

ただし、少し踏み込んで考えると、不安の本質は、前半(which option)より後半(better)にありそうです。

つまり、何をもって「良し(better) 」とするのか「選択のよりどころ(Selection criteria)がふわっとして曖昧なこと」が、不安の原因になっているのです。

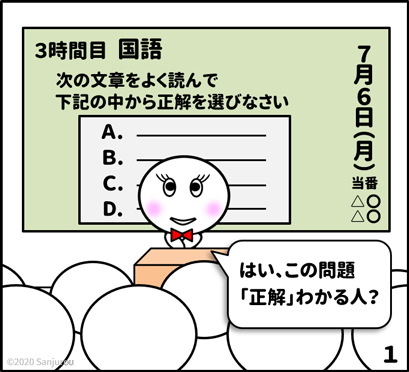

話は脱線しますが、子供の頃、学校で教わることには、たいてい「正解」が用意されていました。

私たちは、子供の頃から「あっている」「間違っている」と、「答え合わせ」が出来る環境に慣れてきたのです。

このため、悩ましい選択に直面すると、「正解」が出しやすい、自分にとって都合のいい文脈に、無意識に読み替えてしまうのです!

上の例では、悩ましい「better」を、勝手に「more profitable」や「more expensive」に読み替えています。これなら、正解を導くことも出来るでしょう。

ただし、これは問題の矮小化。本質は何も解決していません。

儲かる選択肢を「良し」とする根拠は何でしょう?それこそが問題の本質です。

例えば、スタートアップ企業を早く安定軌道にのせ「社員や家族を安心させたい」という目標があれば、それが選択のよりどころ(Selection criteria)。

このため、事業の早期安定化が優先され、資金調達条件の「利益率の最大化」、つまりmore profitableが「良し」とされるのです。

慈善事業なら、一概にmore profitableが「良い」とは言えないでしょう。

つまり、よりどころ(criteria )や大義(great cause)といった「向かう先」が無ければ、「正解」も導けないハズなのです。

にもかかわらず、取りあえず「儲かる」方を選択すれば、「あっているのか」不安になるのは当たり前。

「大義」がなければ、長期的な展望は描けません。

2、選択のよりどころ/Selection criteria

あなたは、どんな生き方に「心地良さ」を感じる人でしょう?顔立ちと同様「理想の生き方」も、人それぞれ違っているはずです。

あなたが掲げている目標が、「人から押し付けられたもの」と感じるのなら、一度常識を手放し、正直ベースで考えてみましょう。

「理想の姿」が既に実現しているかのように、鮮明にイメージするのがポイントです。

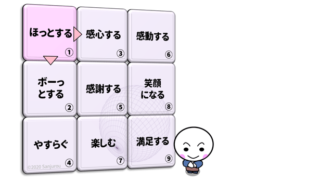

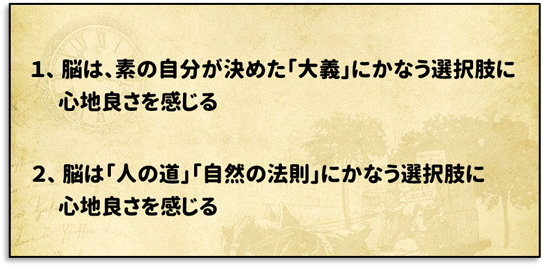

思い浮かべた自分の姿に、脳が「心地良さ」を感じ、思わずワクワクするのであれば、それが「素のあなた」が目指す理想の生き方。つまり、自分だけの「大義(great cause) 」です。

世界は、それを眺めているあなたを根源としています。そのため、そこで生じたどんな難しい選択も、あなたの「大義」がよりどころとして機能するでしょう。

選択の極意は「”心地いい”と感じる方を、堂々と選ぶ」こと。

「心地良さ」は、上手く使えば万能な「よりどころ(Selection criteria)」として機能します。

ただし「心地いい」は「易き(やすき)に流れる」ことではありません。短絡的な解釈に要注意!

例えば、ダイエット中にもかかわらず「目の前のスイーツをほおばる」という選択肢はどうでしょう。目先の快楽で、一時的には「心地良く」感じるかもしれません。

しかし、それは後味の悪い「心地良さ」。「後ろめたさ」と表裏一体なのは、自分が一番良くわかっているハズですね。

ここで言う「心地良さ」は、「生き方」に関するもの。

自分で描いた自分だけの「大義」は、あなただけが知っています。そこに向かって舵を切ること、そこにつながる選択をすることが、あなたの脳が感じる本来の「心地良さ」です。

この機能は、決して「ごまかし」が効きません。

逆に言えば、①他人から「押し付けられた大義」や、②「自然の法則」にあらがい「人の道」に反するような選択肢には、どう取り繕っても、脳は「心地良さ」を感じないのです。

今の目標に違和感を感じるなら、自分本来の「よりどころ(criteria )」や「大義(great cause)」に差し替えましょう。

「心地いい」と実感できれば、自信を持って「堂々と」選べます!

「心地いい」の代わりに「うれしい」に差し替えたらどうでしょう?

同じような響きですが、効果はまるで違ってくるようです。

人間の脳には、他人の失敗や不幸を喜び「嬉しい」と感じる仕組みが、機能として備わっています。これを、ドイツ語で「Schadenfreude」シャーデンフロイデと呼んでいます。

出世競争に勝ち抜く手段として、①自分が頑張って相手を超える道がある一方、②相手をおとしめることにより、相対的に自分の価値を高める選択肢も存在します。

②の選択でも、結果的に自分の昇進につながるため、脳は「嬉しい」と感じるでしょう。もちろん「心地良さ」は感じません。

「心地いい」は暗黙知:

暗黙知は、ヒトにしか感じられない高度な「感覚」です。形式知のように、言葉や数値で説明することは難しい。

この先「AI」がどれだけ普及しても、物事を定量的に考える彼らには、真に「心地良さ」を感じ、この暗黙知を使って判断することは出来ません。