目次

1、プレゼンのコツ/「聞き手」の視点で考える

各論に入る前に、まずは自分のプレゼンを「聞く側」「聞かされる側」の視点で眺めてみましょう。そもそも、スタートラインが違っていることに気がつくハズです。

【聞き手の本音】

・「普通の人」のプレゼンには興味がない

・その人の話に「価値」を期待していない

・話しが始まっても、脳は「聞く態勢」にならない

・話は3割程度しか伝わってこない

・話し終った瞬間から記憶が薄れていく

・頑張って準備した「プレゼン資料」より、プレゼンターの「個の魅力」や「好き嫌い」で評価してしまう

それを言ったら身も蓋もないのでは?

私たちは、プレゼン資料に時間をかけて作った分、思い入れがあり、どうしても「ひいき目」で見てしまいます。「聞いて欲しい」「見て欲しい」をてんこ盛りにしがちですが、聞き手には全く関係ありません。

「普通の人」のプレゼンに対し、聴衆はネガティブススタートです。

プレゼンターの勝手な「思い入れ」と、聴衆の「ドライな評価」のギャップを把握すること。私たちがプレゼン能力を向上させる第一歩です。

<P1>

2、正直で残酷な聴衆

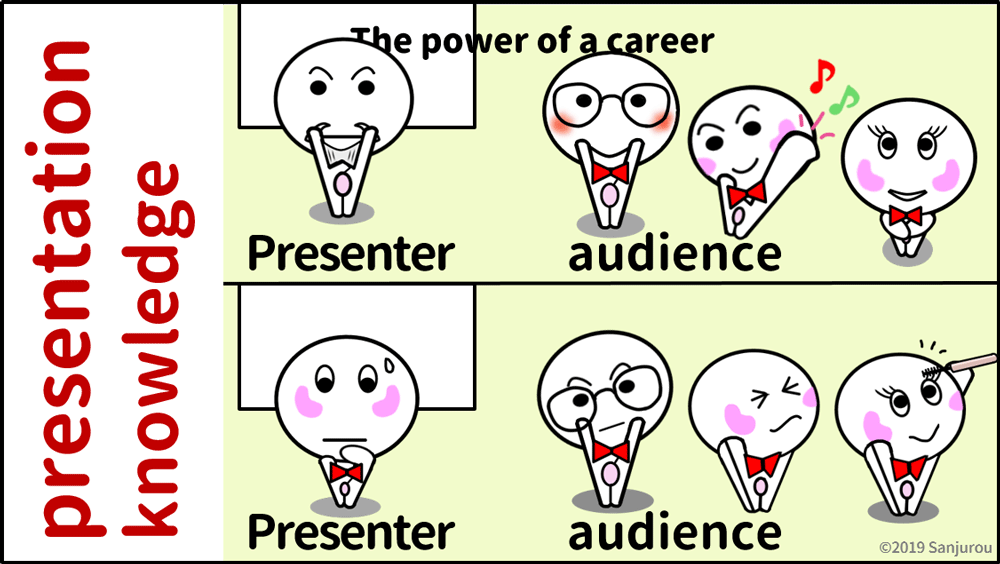

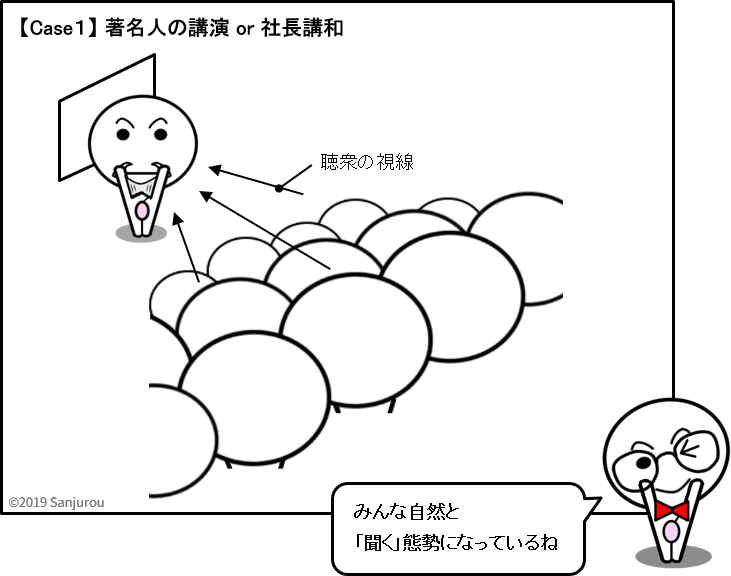

聞き手(聴衆)の特性を浮き彫りにするため【ケース1】著名人や社長の場合と【ケース2】担当者がプレゼンする場合を比べてみます。

図1<Case1>著名人の講演

図1<Case1>著名人の講演 図2<Case2>担当者のプレゼン

図2<Case2>担当者のプレゼン【Case1】著名人や社長の場合

社長講和や著名人の講演など、社会的地位が高く影響力の大きい人を前にすると、人は無意識に耳を傾け、自然と「聞く」態勢をとるものです。登壇した瞬間から視線が注がれるでしょう。

これがヒトを惹きつけるキャリアのパワーです。

聴衆は、その人の話に「価値」を感じ、話し手も、自分の話に「価値」があると自信をもってスピーチするため、相乗効果が生まれます。

会場の空気は出来上がってる!

ってことか…

<P2>

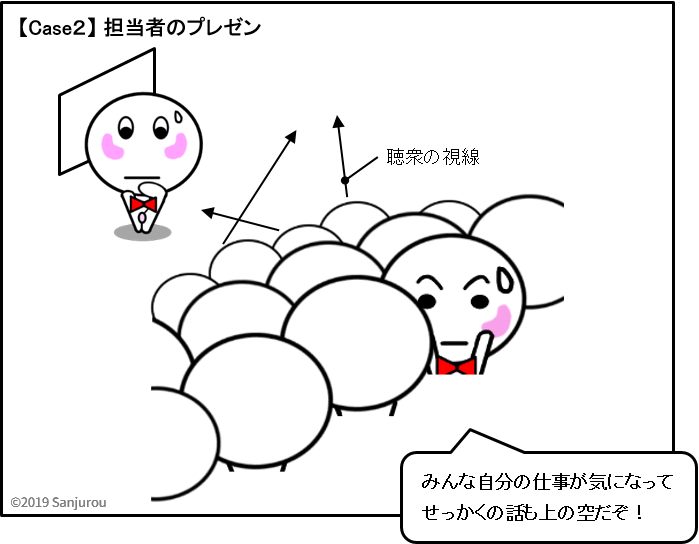

【Case2】普通の人がプレゼンする場合

聴衆のネガティブな思いが、聞く姿勢に正直に表れます。

その人に「価値」を期待していないため、そもそも「聞く」態勢をとりません。頭の中は仕事のことでいっぱいです。

プレゼンターは、ざわついた会場の空気に戸惑うハズ。

視線もバラバラで、多くは不機嫌そうに下を向いています。顔を上げても、厳しい眼差しを向けるでしょう。

プレゼンする人を「品定め」して「聞く態度」を変えてしまう。これが聴衆の残酷で自然な特性です。

聴衆は、自分が聞きたいものを聞き、見たいものを見ます。この素直で正直な反応が、著名人や会社で地位のある人にとってはよりやり易く、逆にキャリアの浅い「普通の人」にとってはより難しくさせているのです。

でも、実態を知っていれば、

近道が見えてくるだろう?

誰もが通る道とはいえ、この現実は、キャリアの浅い担当者には大きな試練でしょう。

ビジネスの世界では、キャリアアップしてステージを上げていくほど、自分のやりたい仕事が「やりやすく」、人に「伝わりやすく」なります。

逆に言えば、知恵を絞ってファーストステージを突破し「普通の人」を卒業するまで、プレゼンでは試行錯誤が続くことになります。

スタート地点で経験するこのハードルが、人をプレゼン嫌いにさせる一番の原因になっています。

<P3>

3【図解】最早組のプレゼン検証

/聴衆への「気遣い」は素直に伝わる

同じ資料を使ってプレゼンしても、プレゼンターにより成果に大きな差が出ます。最早組のプレゼンには、どんな工夫があるのでしょう。

2人のプレゼンをモデルに、違いを比べてみます。

(1)「Aさん」はプレゼンに苦手意識があり、いつも話が「空回り」してしまうことに悩んでいます。

(2)最早組の若手担当者「Cさん」は、最近話に手応えを感じるようになり、少しプレゼンが楽しくってきました。

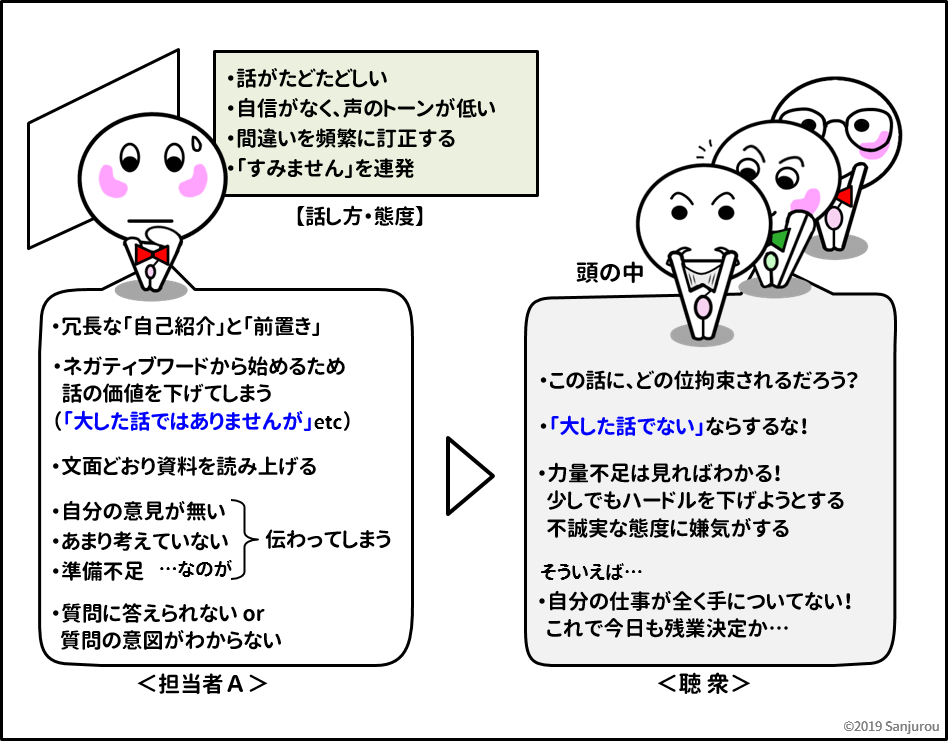

(1)担当者Aさんのプレゼン

図3担当者Aのプレゼン

図3担当者Aのプレゼン<P4>

登壇したAさんを見て、聴衆は色んなことを敏感に感じ、勝手なイメージを形成していきます。(自信ありそうか?聞く価値がありそうか?)

また、服装や身なり、清潔感、態度にも目を向け、自分が「好きな」タイプか「嫌いな」タイプか、あっと言う間に決めてしまいます。

ヒトの直感は結構正確。プレゼンターの話が始まって30秒もすれば、勝手な予想が的を得ていた事を確信するでしょう。

プレゼンと関係ないんじゃ…

大きく影響するんだ!

Aさんは、話の「導入部分」で聴衆の心を「つかむ」ことも無く、すぐに「聞く価値なし」と判断されてしまいました。残念ながらその先は、聴衆にとってただの「お付き合い時間」です。

退屈な話は、聴衆をネガティブ思考で満たしていきます。話に興味を持つどころか、自分の仕事が気になり、時間の浪費に苛立ってくるのがお決まりのパターン。

Aさんの話が「空回り」する原因はここにあります。

→話し方のコツは【6ページ】で解説

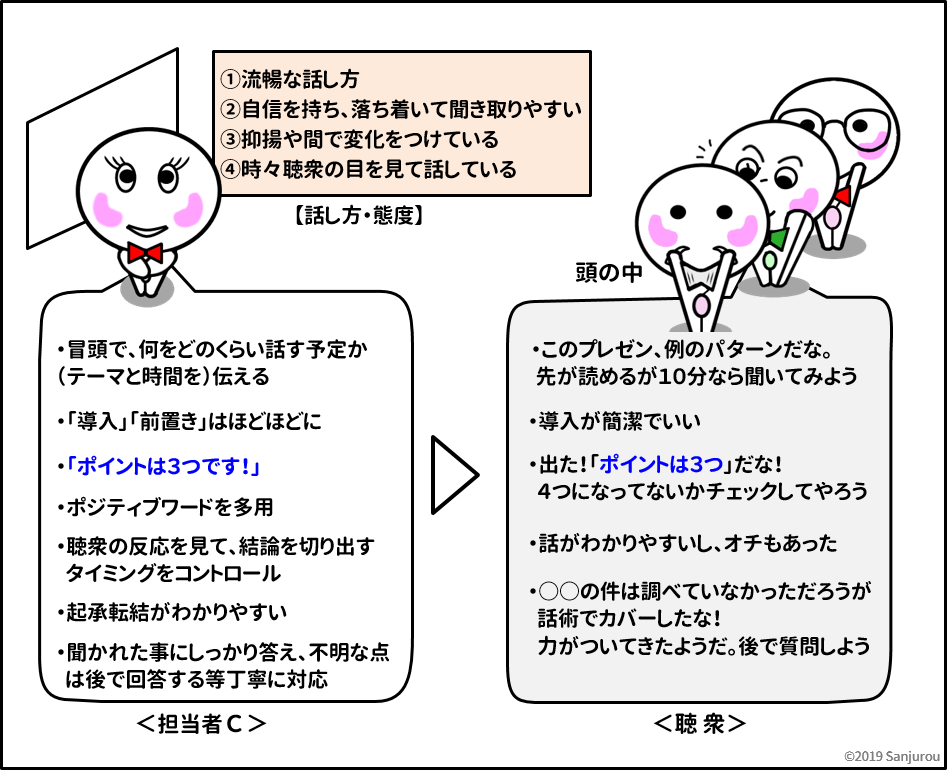

(2)担当者Cさん/最早組のプレゼン

図4 担当者Cのプレゼン

図4 担当者Cのプレゼン若いCさんを見て「ネガティブスタート」した聴衆も、話が始まると何人か顔を上げました。Aさんと何が違うのでしょう?

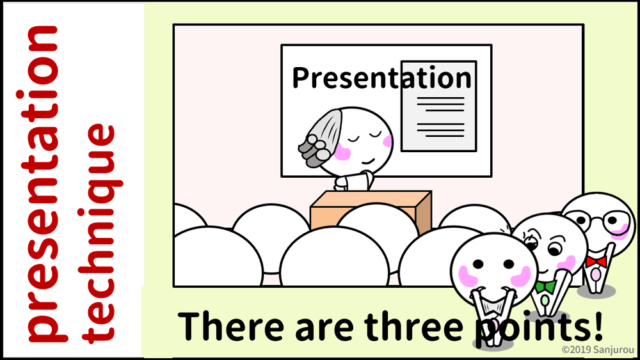

(3)プレゼンテクニックは3種類

魅力あるプレゼンに仕上げるテクニックは、3つのカテゴリーに分かれます。

中でも、すぐに効果を発揮するのは「話し方」のテクニック。

全体は次章で紹介しますが、ここではまず、どんな話し方が聴衆を惹きつけるのか、「ポジティブチェック」+「ネガティブチェック」の両面から2人を比較してみましょう。

Cさんは、とにかく聴衆を惹きつけようと「話し方」に様々な工夫を凝らしています。

<Cさんのケース>

① 心地良く流れるような話し方(流暢な話し方)

② 落ち着いた聞き取りやすい声(明瞭な声)

③ 血の通った自分の言葉で話す(生きた言葉)

④ 抑揚や間で変化をつけ、聴衆を飽きさせない (躍動感)

⑤ 聴衆の目を見て反応を確かめ、話の濃淡を調整(臨場感)

<Aさんのケース>

① たどたどしい話し方

② トーンが低く、聞き取りにくい声

③ 原稿を暗記して棒読み/資料の文面読み上げ

④ 間違いを頻繁に訂正

⑤ ネガティブワードが接頭語(大した話ではありませんが…)

Cさんの工夫は、いずれも聴衆に対する「気遣い」の表われです。

聞いてもらおうと試行錯誤(話し方、声、言葉、躍動感、臨場感)したり、所要時間や概要を、はじめにはっきり伝える姿勢は、「聴衆の視点」で考え、彼らの時間を無駄にしないよう配慮しているからです。

こうした「気遣い」や「熱意」は、聴衆にも自然に伝わり、彼らの満足度を高めます。

間違えないようにしてるのに

あんまり効果ないってこと?

くらいの余裕が欲しいところだね

こうなると、聴衆の自然とポジティブな考え増え、Cさんに突っ込みながらも「話の中味」まで踏み込んで考えていますね。回数を重ねるにつれ、Cさんに対する満足度や信頼度は上がってきました。

Cさん自身もこれに手応えを感じるようになりました。手応えは自信に、自信は会場での気持ちに「余裕」を生み出します。

※「資料づくり」「プレゼン構成」のテクニックは次章【2章②】

聴衆への気遣い(1)/話し方に変化をつける

一本調子で話を続けると、いつの間にか「話」は「音」に変わってしまいます。穏やかな音は、聞き手の眠気を誘うのです。

途中でトーンや声の大きさを変えたり、絶妙な“間”を使って、聞き手が飽きない工夫をするのも、プレゼンターの役割です。

<P8>