目次

1、コンサートとプレゼンは「暗黙知」が伝わる!

(1)録画映像とコンサート

同じアーティストの楽曲なのに、画面で見るよりコンサート会場に足を運んだ方が、圧倒的な「躍動感」と「臨場感」に五感を刺激されます。

録画映像も「目」と「耳」から入る情報は基本的に同じハズ。楽器が奏でる音色も、照明が織りなす光の演出も同じです。なのに、両者の違いが歴然なのは何故でしょう?

このケースは、「形式知」と「暗黙知」の違いが鮮明に出る、わかりやすい事例です。

両者とも「形式知」の情報量に大差はありません。ヒトが認識できるパラメータ(可聴域での周波数)は、ほぼ同じです。

ヒトの可聴域(鼓膜振動を「音」として認識できる帯域)は、一般に20Hzから20KHz程度と言われています。メディアや機器によっては帯域が更に制限されますが、その違いは上手く説明できません。

しかし、コンサート会場では、この「可聴域」を超えた「音」も含め、同じ空間にいるアーティストの「熱量」が、圧倒的なエネルギーで「ヒト」に伝わります。つまり、言葉で説明できない「暗黙知」のエネルギーが、五感全てを揺さぶるのです。

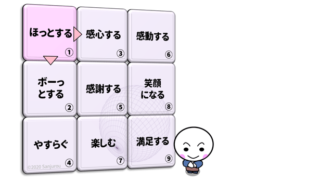

<P1>

(2)メールとプレゼン

これと同じ現象が、プレゼンでも起こります。

人から情報を得るだけなら、メールや動画配信など「非同時性」のツールがいくらでも存在します。

にもかかわらず、人がわざわざプレゼン会場に足を運ぶのは、プレゼンターとじかに接っする醍醐味や、そこでしか味わえない「プラスα」を期待するからです。

【聴衆がプレゼン会場に足を運ぶ理由】

・その人が持つ魅力、キャリアパワー、高いエネルギーに直接触れることができる

・その人の生身の「考え」を知り「本音」を垣間見ることができる

・その人が心から「伝えたい」と思うメッセージを、全身で受け取ることができる

【聴衆が満足度を上げプレゼンターを「信頼」する理由】

・その人の「気遣い」と「息遣い」を受けとめ

・その人の「熱意」と高い「エネルギー」を肌で感じ

・その人の「思い」と深い「知恵」に共鳴するため

<P2>

互いに空間を共有し、リアルタイムにやり取りできる。そこでは、プレゼンターの熱意やエネルギー、思いなど「暗黙知」まで伝わってくるのです。

これこそが、会場でしか得られない「プラスα」の情報です。もとより、プレゼン資料や単なる知識に期待していたわけではありません。

| コミュニケーション手段 | 受け取れる情報 |

|---|---|

| メールなど 「非同時性」ツール |

「形式知(言葉や数字で表せる情報)」 ノウハウやテクニックなど |

| プレゼンテーション | 「形式知(言葉や数字で表せる情報)」 + 「暗黙知(言葉・数字で表せない情報)」 熱意、エネルギー、思いなど五感で感じる情報 |

会場に来るわけじゃあないのか!

メールやネットで十分だ

<P3>

(3)プレゼンターは「暗黙知」を利用せよ!

これをプレゼンターの視点で見直すと、プレゼンをより効果的にする「知恵」が見えてきます。

つまり、メールでは伝わらない「暗黙知」まで、会場では伝えることができるのです。

でも、自信の無さや「やらされ感」も

伝わっちゃうのでは?

ポジティブな情報を全身で伝えよう!

と意識することが大事なんだ

とでは大きな差が出るね!

プレゼンターが全身で「気遣い」や「熱意」を伝えれば、聴衆もこの「暗黙知」を五感で受け止めます。信頼度は徐々に高まっていくでしょう。

信頼した人の「考え」や「思い」は自然に頭に入るため、双方が「共鳴」し合える場が構築されるのです。

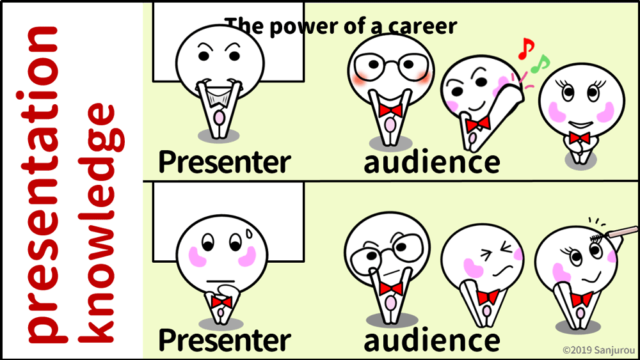

プレゼンターの高いエネルギーに聴衆が気づいた時点から、本当のプレゼンの始まりです。

<P4>

2、エネルギーは高い方から低い方へ流れる

ここまで見てきた「伝わりやすさ」の違いは、次のように考えることができます。

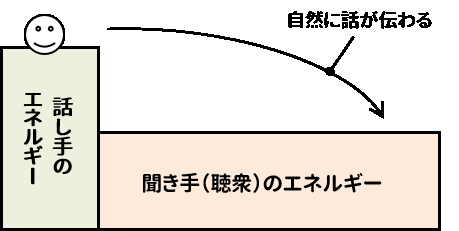

図5 話し手のエネルギーが高い場合

図5 話し手のエネルギーが高い場合・聞き手は、自然に話を「聞く」態勢になっている

・聞き手は、話し手(プレゼンター)のエネルギーに共鳴し、その人の話が「映像」となって頭に流れ込んでくる

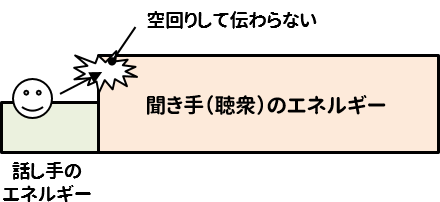

図6 話し手のエネルギーが低い場合

図6 話し手のエネルギーが低い場合・聞き手は、話し手に価値を期待しておらず「聞く」態勢をとらない

・起承転結や到達点が、途中で透けて見えてしまう

・詰めの「甘さ」や「粗」ばかり目につく

・ネガティブ情報(自分の意見が無い、熱量が低いなど)は瞬時に伝わる

<P5>

ヒトが反応を示すのは、結局は「個の魅力」です。その人が持つ「創造力豊かな知恵」にエネルギーの高さを感じるのです。

このため、努力の方向を間違えると、プレゼンは時間ばかり掛かるコスパの悪い仕事になりがちです。

細かなテクニックを駆使したり、情報を詰め込んでも効果は頭打ち。ヒトが本当に求めているものが、そこには無いからです。

エネルギーは高い方から低い方へ流れます。

プレゼンを成功させる効果的な方法は、自分の魅力を磨き、エネルギーを高めるために、知恵を使うことです。

【エネルギーを高くする/復習編】

・事前準備を重ね、当日の気持に余裕を持つ

・聴衆を見渡し、場の雰囲気を察知する余力を持つ

・聴衆を気遣い、熱意を伝える

「プレゼン内容」より

「プレゼンする人」なのか…

だからこそ、自分の魅力を磨き

エネルギーを高くしておく必要があるんだ

そのほか、エネルギーを高くするには色々な方法があります。

<P6>

(1)エネルギーを高くする「知恵」

【プレゼンエネルギーを高める10か条】

①プレゼンテーマについて、一度真剣に考えている

②プレゼンテーマについて、誰よりも詳しい自負がある

③プレゼンテーマについて、背景とエビデンスをおさえている

④プレゼンテーマについて、自分の思いを自分の言葉で語ることができる

⑤プレゼンテーマについて、キーマン(上席や役員)や顧客の意見を押さえている

⑥意識して「ポジティブワード」を多用している

⑦聞き手への気遣い(おもてなしの心)を忘れない

⑧聞き手が飽きない工夫を凝らしている

⑨聞き手の目を見て反応を確かめ、話し方をチューニングしている

⑩溢れる情報は自分の「判断軸」で取捨選択。日頃から「知恵」を使い、ポジティブな感情と創造力に満ちている

(2)エネルギーを低くする「習慣」

上の表を裏返せば、エネルギーは落ちてしまいます。無意識に「習慣」になっていることも多いため、プレゼン前に確認してください。

【エネルギーを低くする10の習慣】

①プレゼンテーマについて、真剣に考えたことがない

②プレゼンテーマについて、自分の思いや意見がない(他人の焼き直し)

③プレゼンテーマについて、背景を理解していない

④キーマンや他人の意見を把握していない

⑤「ネガティブワード」から話し出すクセがある

⑥「やらされ感」が前面に出る(透けて見える)

⑦他の仕事が気になり、注意が散漫

⑧過去に失敗したプレゼンを、必要以上に気にしてしまう

⑨仕事に対して熱意が持てない

⑩日頃から「思考パターン」と「感情」が少なく、溢れる情報に身を任せている

<P7>