目次

1【プレゼン3点セット】/あなたは何を「実現したい」のか?

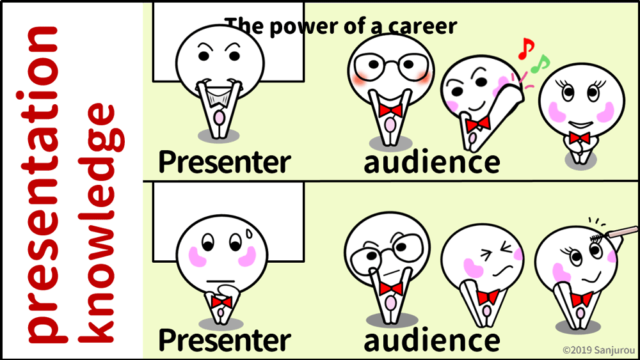

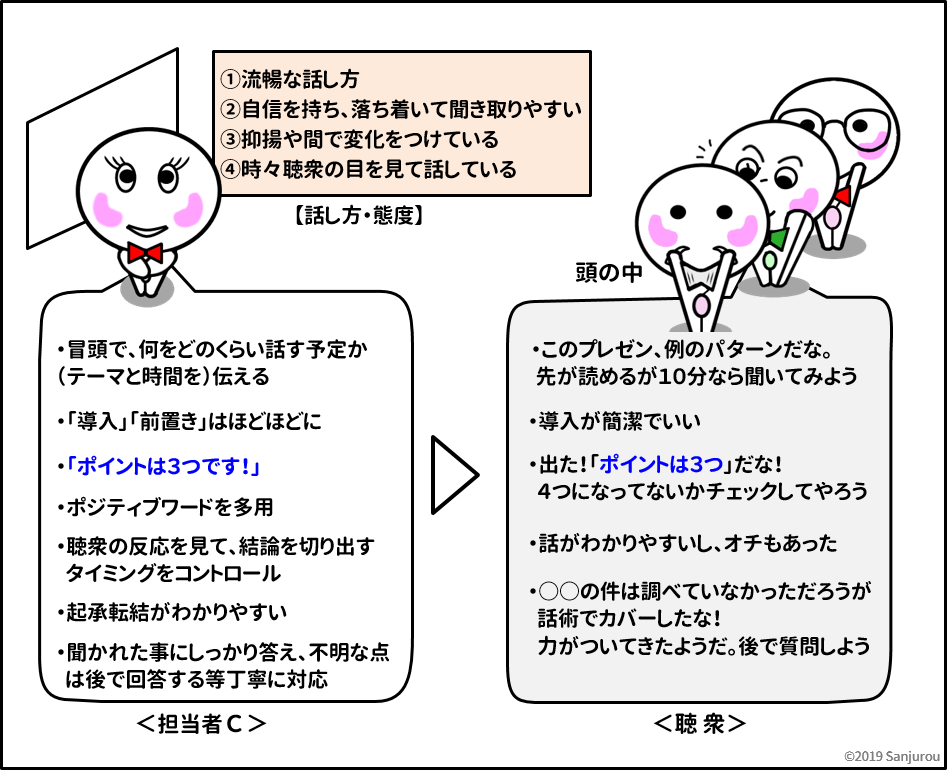

図4 担当者Cのプレゼン

図4 担当者Cのプレゼン前記事(「2章① プレゼンの知識)に引き続き、最早組(Cさん)のプレゼンをモデルに話を進めます。

報連相と同様、プレゼンもコミュニケーションの重要な手段です。従って「手段」を上手に使い、その先にある「本当の目的」を実現することが到達点と考えます。

このため、基本スタンスは

【プレゼンの3点セット】

(1)「誰に」

(2)「何を」伝え

(3) 結果として「何を実現させたい」のか

「プレゼン3点セット」を、明確に意識することから始まります。

<P1>

具体的には、次のような例が挙げられます。

【プレゼン3点セットの例】

例1)「投資家」に、自分のビジネスモデルの「競争優位性」をアピールし「出資させたい」

例2)「土地オーナー」に、「低リスクハイリターン」な利活用プランを提案し、開発用地を「提供させたい」

例3)「建築主」に、自社設計案の「優れた独自性」をアピールし、コンペに「当選したい」

例4)詰めかけた「社員」に、立案した「施策の効果」を説明し、全社に「展開したい」

(1)誰に伝えるか【プレゼン3点セット】

「誰に」プレゼンするにせよ、まずは興味を持って相手を「知ろう」とすることが基本です。相手(聞き手)も、「自分に興味を持っているか」「口先だけの対応か」すぐに察っします。

また、報連相と同様、相手の「思考の特徴」や「クセ」は、プレゼンの方向性を決める重要な手掛かりになります。

【思考の特徴】

・何を「大切に」思う人か

・どこに「価値」を見出す人か

・その人の「判断基準」はどこにあるか

・何に「こだわる」人か

投資家であれば「投資判断基準」、土地オーナーであれば「価値」をどこに見出すか等、徹底したリサーチが「もの」をいうのは言うまでもありません。

<P2>

(2)何を伝えるか【プレゼン3点セット】

「資料づくり」「プレゼン構成」のテクニックについては、次章(2章プレゼンテクニック)で紹介しますが、その前段でまずは、相手に「何を伝えるか」という肝の確認です。

【プレゼン資料作成前+作成後に確認すること】

・聞き手に「価値」を提供できているか?

・聞き手が「共感」できる内容か?

・聞き手の視点でチェックしているか?

相手(聞き手)が共感できない「独りよがり」な内容に仕上がっていないか?「聞いて欲しい」「見て欲しい」が盛りだくさんになっていないか?

「聞き手の視点」でチェックし、聞き手に「価値」を提供しているか?都度振り返って確認します。

(3)何を実現させたいか【プレゼン3点セット】

プレゼンで常に注意が必要なのは、「手段の目的化」を起こしていないか?という点です。プレゼン行為自体を「目的」にすると、本来の「より大きな目的」が消え、視座が低下してしまうのです。

①「誰に」②「何を」伝えるか、までで思考が終わってしまう。「手段」であるプレゼンを褒められても、実現したい「本来の目的」は達成できません!この「手段の目的化」は、実は研修でもよく見られるパターンです。

3点セットで特に重要なのは、③「何を実現させたい」のか、明確に意識すること。プレゼンの結果「出資させたい」のか、施策を全国に「展開したい」のか、それが「本来の目的」です。

資料づくりやプレゼン構成は、この「目的」を実現するために仕上げていくことになります。

<P3>

2、プレゼンテクニック

/「ポイントは3つ」に絞る!

(1)プレゼンテクニック【資料づくりの5か条】

【資料づくり5か条】

①盛り込む情報を絞り、要点を浮き彫りにする(冗長な表現はカット)

②要点(ポイント)の数も絞る。「3つ」くらいが適!

③見た瞬間にわかる図表(解説が要らない図表が理想)

④わかりやすく見やすい表現(難解な専門用語、小さな文字はNG)

⑤キャチコピーばかり多用しない(「憩う」「集う」では伝わらない!)

不安のあまり資料づくりに時間をかけ過ぎてしまう。よくある話ですが、情報を目一杯盛り込むのは、かえって逆効果です。

聴衆は、たいていの場合黙って聞いているだけ。処理できる情報量は多くありません。満足度を高めるつもりでも、盛りだくさんの資料に、心は離れていくでしょう。

あれって、本人は得意気なんだよね!

聞き手の立場で考えない自分本位な人

と思われてしまうぞ!

思い切って絞り込み、要点を際立たせること。伝えたいポイントも「3つ」くらいが理想的。この点は研修で教えるセオリー通りです。

逆に、どこかで聞いた「キャチコピー」だけで中身の伴わないプレゼンに、皆飽きあきしているので要注意。

例えば、不動産や建築業界で頻繁に使う「憩う」「集う」も、「コピー」としては成立しても、それだけで煙に巻くのはNG。

プレゼンターの能力不足か、自分たちが「雑」に扱われているのか、いずれにしても、聴衆をあっと言う間にネガティブにします。

人が「憩う」空間!

半年後に「誰も使わないスペース」

になることが多いからな!

<P4>

(2)プレゼンテクニック【構成のポイント10か条】

【1導入部】

①何をどのくらい話す予定か「全体概要」と「所要時間」を伝える

②心をつかみ、意識を自分に向けさせる

③前置きや自己紹介はほどほどに

プレゼンの冒頭で、全体の概要と所要時間を伝えるのは、聴衆に対する気遣いです。

前章で触れたとおり、ネガティブスタートの聴衆は「聞く」態勢になっていません。

知恵を絞って聴衆の心をつかみ、あなたに意識を向けさせること。この1点に全力を注ぐべき時間がこの導入部です。

【2本編】

④要点(ポイント)の数を絞る/「ポイントは3つです!」とはじめに宣言

⑤プライオリティがはっきり伝わるよう、メリハリをつけて話す

⑥起承転結をわかりやすく構成する

⑦エビデンスを明確に示し、質問に即答できるよう準備しておく

聴衆への気遣いだね!

⑧ポジティブワードを多用する(ネガティブワードは避ける)

⑨わかりやすい言葉で話す(専門用語は避ける)

<P5>

聴衆の顔を上げることに成功したら、次は本論です。

ここでも情報は絞り込みます。要点が多すぎると聴衆はついてきません。記憶に留められるのはせいぜい3件くらい。「ポイントは3つです!」と早々と宣言し、まずは安心させるのも一つの手です。

また、大げさにメリハリをつけたり、起承転結がわかりやすい構成にするのも、「受け身で聞く聴衆」に伝えるための「気遣い」です。

あんまり伝わらないんだね…

はじめからそのつもりで

工夫していくんだ!

ここまでのテクニックは、全て聴衆目線。とにかく聴衆にわかりやすく、簡潔に、飽きさせないよう工夫しながら、彼らにとっての「価値」を伝えていきましょう。

<P6>

【3まとめ】

⑩「実現したいこと」につなげるため、要点をまとめて再確認

聴衆は座ったまま「受け身の姿勢」で聞くため、話が終ったそばから記憶が薄れていきます。一度伝えた要点を再度確認し、「実現したいこと」に繋げる最後の一押しが【まとめ】の役割です。

相手がVIPになるほど、聞いてもらえる時間は制限されます。せっかくのチャンスに、中座してしまうこともあるでしょう。

こんな場合に備え、3分程度の「短縮バージョン」を用意しておきます。

同じ資料で構いませんが、言いたいことを更に絞り込んだ究極の「要約版」が話せるようにしておくのです。

3分に絞るのは悩ましい作業ですが、本当に「言いたいこと」は何か、エッセンスを洗い出す訓練になります。

(3)プレゼンテクニック【話し方のポイント5か条】

プレゼンテクニックの中でも、すぐに効果を発揮するのは「話し方」のテクニック。

どんな話し方が人を魅了し、逆に引かせてしまうのか。文字におこすと当たり前の内容ばかりですが、本番直前に「ポジティブチェック」+「ネガティブチェック」の両側から見直すと、効果抜群です。

【聴衆を惹きつける話し方 5か条/ポジティブチェック】

① 心地良く流れるような話し方(流暢な話し方)

② 落ち着いた聞き取りやすい声(明瞭な声)

③ 血の通った自分の言葉で話す(生きた言葉)

④ 抑揚や間で変化をつけ、聴衆を飽きさせない(躍動感)

⑤ 聴衆の目で反応を確かめ、話の濃淡を調整 (臨場感)

【NGな話し方 5か条/ネガティブチェック】

① たどたどしい話し方

② トーンが低く、聞き取りにくい声

③ 原稿を暗記して棒読み/資料の文面読み上げ

④ 間違いを頻繁に訂正/「すいません」を連発

⑤ ネガティブワードが接頭語(「大した話ではありませんが…」)

3、人に見えない地道な準備こそ「余裕」を生む

(1)聴衆への気遣い2/最低限の準備

経験豊富なベテランは、自分の話しに「型」を持っています。経験に裏打ちされた厚みがあるため、たいていの質問に即興で答えられるでしょう。落ち着いた声で、説得力ある話し方ができるのは、この自信のためです。

一方で、キャリアが浅ければ、準備不足は不安に直結します。テクニックだけで準備不足を補おうとしても、聴衆には透けて見えています。時間が無くても、最低限の準備は必須です。

(2)聴衆への気遣い3/雰囲気を察っする余力

プレゼンターは、発表テーマのことを誰より詳しく勉強しておく必要があります。自分のプレゼンに「自信」と「余裕」を持ち、聴衆の信頼を勝ち取るには、

①資料を、自分のものになるまで読み込む

②当日の全体構成を頭に叩き込む(原稿を暗記しない)

③エビデンスを押さえ、関連Q&Aも用意する

人からは見えない周到な準備が、ものを言うのです。

特に、聴衆の前で、暗記した原稿を棒読みする事態を避けるため、「全体構成」は頭に叩き込んでおきます。暗記した原稿を一字一句間違わないよう神経を集中すると、それだけで聴衆との間に壁が出来てしまいます。

全体構成を体で覚えておけば、当日の進行が予測できるようになります。一度「通し」でシミュレーションしておくと、登壇しても余裕が生まれ、話ながら聴衆を見渡す「余力」につながります。反応に合わせて話を調整することも出来るようになるでしょう。

こうした成功体験が「自信」を生み、自信はその人の「魅力」と「エネルギー」を確実に高めてくれるます。

<P9>